Общество узких специалистов крайне уязвимо. В СРГ пришла осень. Город сверху был бережно окутан серыми тучами от синевы солнечных небес. Берёзы и осины ещё сохраняли зелень листвы, но эти пережитки лета были уже обречены. Крыши высоток подпирали низкий небосвод. Многие из людей считают осень тоскливым временем года и жалуются на обострившееся одиночество среди больших городов, при этом старательно огородив себя от отношений и дружбы, ведомые обычной человеческой глупостью и безответственностью. Холодный воздух подпинывал мелкий мусор на улицах в стены и двери, пронося его по ступеням и подворотням.

СРГ был самым обычным городом на реке Серебрянке, от которой и получил имя. В старое время крепость обросла посадом из сёл. Потом появились новые производства и слободы. Далее – заводы и спальные жилые площади, вузы, деловые дома, торговые дворцы… Разорённые селяне, бросая свои общины и избы, бежали в каменный город относительно благополучных одиночек без завтрашнего дня. Злой рок войн, мора, драк, мордобоя, опустошённых душ и лютых сердец постоянно перемалывал население города наряду со сменой поколений, и жизнь, во всей своей изначальной неясности, незримо текла, унося всё сущее в выгребную яму забвения.

Тихий сумрак осеннего позднего вечера невольно наводит на мысли о тщетности и суетности бытия, особенно если рядом нет любимой, отказавшейся от предложенных ей чувственных лучей. Мир представляется злым и насмешливым, но это не так. Мир – равнодушен. Ему безразлично наше отсутствие/присутствие в нём. Он был до нас, будет и после нас. Он уже раза три сгорал и возрождался в звёздном веществе беспредельных пустот Вселенной – и ничего. Глухая, слепая в своей загадке Вечность топит нас своим молчанием и даёт понять свою ничтожность и значимость одновременно – жить, подминая и уничтожая свой страх есть прекрасно. Миром правят злой рок и счастливый случай – хватай что хочешь, не забывая о расплате за всё, что будет.

Вечер медленно сполз в ночь, тучи тихо стекли во мрак и свет окон домов один за другим присоединится к темноте ночи до следующего утра. Где-то, может быть, и с кем-то сейчас она. Ей, возможно, очень хорошо и весело и вряд ли у неё на душе такая же щемящая тоска. Это – не хныканье или призыв к жалости. Это – тонкая боль, лезвием секущая бесплотную часть. Разум и сознание удивительно бессильны перед чувством к женщине и только обострённое самоуважение способно удержать от рабства и постыдных для личной чести страстей и поступков. Её облик мерещится во всём и всюду. Это сродни помешательству. Она снится во сне и говорит, но в миг пробуждения подробности стираются и остаётся только её образ, незримо царящий над бездной сознания, которое живёт, едва подчиняясь крепи воли. Самый большой текущий вопрос – как избавиться от влюблённости к отказавшей девушке и вообще излечиться от подобной напасти впредь. Это слишком больная рана. И в этой болести не поможет никто и ничем. А при этом надо ходить на работу, общаться, готовить себе еду, следить за чистотой и прочее. Жалящее влечение к ней убивает сил больше, чем месяц работы без выходных и это чрезвычайно раздражает, сжигая дополнительно часть сил. Собственно, поэтому я засел за новую повесть, иначе – совсем тяжко. Всё ж надеюсь, что мои стихи и рассказы умрут вместе со мной на одном погребальном костре и никто никогда не прочтёт этих строк.

Окраина предместий Среброреченска кипела грохотом выстрелов торжествующих ватриан и криками радости, походившей на безликое источение копошащейся толпой своей отметины и значимости на теле земли. Редко когда ватрианин – этот пасынок рода человеческого – бывает так рад и весел.

Ватриане пошли от тех лет, когда Государство стало селить всех опасных ему людей – повстанцев, грабителей, лжепророков и их последователей – Затворными Градами, низведя до положения государственных рабов, надрывавшихся за еду. Смертность в Затворных Градах была крайне высокой, врачебная помощь оказывалась только охранным частям. Затворники добывали полезные ископаемые, строили пути сообщения, строили новые города и производственные мощности. Государство всё чаще и чаще запугивало население угрозой согнать всех по Затворам, попасть в которые значило сгинуть самое большее через три-четыре года от пекельных условий.

До поры это действовало. После ряд исправительных ведомств перевёл часть Затворных Градов на частную основу – так появился Чазаград. Условия содержания лучше не стали, но крупные частные общества получили очень прибыльный рынок, значительно снизив накал соперничества с Государством за доходы от производств, идущих на внешний сбыт. Никакие опыты с душеразрушающими веществами или пытки не сломали волевое меньшинство затворников, сумевших подмять под себя большинство невольных, создав жёстко разграниченное по правам и обязанностям общество, ставшее самой противостоящей стороной против Государства – так возникло “Общество Подземной Реки”, оно же ОПР.

Этих людей также прозвали подпластами. Подпластов отличала крайняя сплочённость вплоть до готовности быть насмерть замученным за собрата и совершенная храбрость перед роком. Терять им было решительно нечего, кроме личной чести. “Страшную жизнь окупим красивой смертью”, – говорили они. Расклад ещё более сложился в пользу подпластов, когда в их ряды пришли кроме изначальных повстанческих вождей лжепророки, волхвы и одержимые духами – духожилы. Вся эта братия привнесла в движение нищенство, укрощение плоти и духа, воинственность и готовность менять мир под волю духов или очередных “учителей жизни”. Возникло несколько верских общин – “плотов”, независимых во внутренних делах, но заключивших между собой союз и связь по всей Чазаградии и Затвоградии. Под влиянием лжепророков подпласты начали оказывать – впервые за всё время существования – скрытое и открытое неповиновение властям, что повлекло частичное смягчение условий, ибо Государству пришлось столкнуться со своим уродливым подобием наоборот и затворные бунты в условиях смуты и обострения отношений с мизгирями были явно излишни.

Всё общество затворников было полностью поглощено ОПР и плотами, и как только праздных не осталось, тщеславные вожди плотов, почуяв сверхмалое послабление властей, начали грызню за власть. После жуткой в своей дикости затворной войны наступило соглашение, ибо никто не мог взять верх. Лжепророки и главы плотов со всеми волхвами и кудесниками по решению Всеобщего Затворного Вече были казнены. Общество объявлялось строго вне вероучений и ворожбы. Взявшие господство над подпластами повстанческие вожди начали готовить великое восстание против Государства по всем Затворам с целью прорыва к мизгирям и повстанчеству, действовавшему на воле. Восстание, грамотно подготовленное и осуществлённое прожжёными жизнью и неволей людьми, увенчалось небывалым успехом – захваченные КХО и узлы связи, аэропорты и железнодорожные станции, сёла, склады привели к появлению целой россыпи “белоземий” по всей стране. Торжество общины над Государством считалось делом времени.

Однако Государство, посредством крайнего перенапряжения сил, сумело собрать войска из глубоких тылов, решительно уничтожить сомнительных, переломить обстановку на полях битв с мизгирями и обрушиться всей мощью на повстанцев и сомкнувшихся с ними подпластов, нанеся им ряд жестоких поражений своими более обученными войсками с наиболее отлаженным снабжением. В итоге вольный союз подпластов и повстанцев распался и подпласты, в который раз оказавшись на краю, ушли в Подземья на договор с мизгирями. И этот союз стал ещё короче, но уже зарделась лютая в своём пекле заря ватрианская…

Лишённые семей, домов, собственности и прав, пройдя через суровое горнило затвора и войны, отторгнутые как обществом в лице повстанцев, так и его врагами в лице мизгирей, обманутые своими “учителями жизни”, они озверели и решили стать Четвёртой Силой. Разорвав союз с мизгирями, они – каждый подпласт – умыкнули по одной мизгирянке себе в жёны, при этом нанеся мизгирям неожиданный военный удар. Выйдя из Подземья, они заняли лесостепные пустыри в окрестностях Среброреченска и стали там гуляй-городками.

Там родилось и выросло первое поколение ватриан – без веры в духов и волхвов, без страха и без дома. Тогда же у них сложился скорпия – креольский язык на основе пиджина, использовавшегося между разноязыкими родителями: отцами-людьми и матерями-мизгирянками. Веру в духов им стало заменять почитание повстанческих вождей и прославление их подвигов, убеждением – борьба против Государства и мизгирей. Ватриане, сочетая дикую храбрость и лютую ярость, сумели из исходной земли на пустырях за СРГ завоевать немалые области у Государства и повстанцев и заселить их. Скорпия стал одним из наиболее быстро растущих языков по числу носителей, и люди невольно задумывались о будущем облике света в случае возможной победы ватриан.

В противовес мизгирианским сословиям, человеческим слоям, ватриане жили общиной свободных собственников. В отличие от первых и вторых, ватриане не стремились подмять под себя мир или преобразовать Государство – их путь “над бурей” подразумевал постороннее, обособленное существование ватрианского общества вне рамок, навязываемых извне.

После того, как в битве на Гром-реке ватриане погребли Державные ВВС своими средствами ПВО, гаубицами сравняли с землёй оборону правительственных войск и в рукопашной схватке взяли и разрушили до основания громадный Лучеград, их зауважали. С их присутствием на земле стали считаться. Повтанцы предложили им мир, а Государство – разграничение полномочий.

Мирослав Грабец был одним из вождей среброреченской общины ватриан. Он родился и вырос во втором поколении ватриан. Его дед, Годослав, был известен тем, что во время Затворной войны он, пленный повстанец, повёл подобных себе против плота лжепророка Ирноха, провозгласившего себя воплощением духа скорого мщения – Яромира.

Сам Ирнох до затвора был мошенником и, пытаясь спастись от закона, умело разыграл умопомешательство. После бежал в глухие моравские леса, бродяжничал на подножном корму, и года два после смутил своей ложью несколько сёл, объявив себя самим Яромиром. Успех настолько вскружил голову Лжеяромиру, что он повёл толпы одураченного им сброда на Велеград. Два взвода внутренней охраны в течение получаса разогнали лжепророчье сборище на Третьей Державной дороге в двадцати верстах от городской черты. Наиболее упорных взяли под стражу, рядовых, выпоров, отпустили. Ирнох пытался бежать по залитым солнцем весенним лугам благословенной Моравии, но был настигнут, закован, судим и брошен в затвор за семь тысяч вёрст от Моравии. Потрясающая жажда жизни, злоемысленное красноречие и прекрасное знание человечьих душ позволило Ирноху одним из первых сколотить плот и начать сопротивление Государству в Чазаградии. В один из дней, сырым весенним утром ирнохов плот, выйдя на каменоломнью встал по примеру своего главаря, отказавшись работать. Потом они стали громко петь и ходить кругами навстречу друг другу. Удары прикладов и сапогов ничего не могли изменить. Они гудели до вечера, а после ушли в бараки спать. В течение недели по всем затворам пронеслись подобные случаи. Ирнох истёкся в тщеславии. Он уже, видимо, и сам начинал верить в своё якобы избранничество и видел себя в скором будущем главой всего и вся. Жизни людей теперь ему казались не выше муравьиных, а польза от них – не выше пчелиной, и Ирнох начал войну против затворных повстанческих главарей и других глав плотов, предлагая им своё верховодство для всеобщего восстания ради освобождения из Затворных Градов. Пробитый ломом череп повстанца Радомира из дружины “Чертополох” ознаменовал собой начало Затворной войны, и Ирнох, озверевший от злости, стоя с ломом над трупом, стал её чёрным образом.

Годослав, бывший до ухода в повстанцы лавочником по продаже сыра и творога в Лучеграде, был честным человеком, ведя скромную, даже скрытную жизнь. С женщинами ему не везло, и он находил отдохновение метущемуся духу в работе, выкупив лавку в полуподвальном помещении на краю города. Там же он и жил, так как продал дом ради выкупа лавки. Однажды дождливым летним днём один из бойцов охранных частей, ища подпольщиков, ненароком выбил окна в лавке Годослава. Ошарашенный Годослав выскочил под дождь и узнал в охраннике того, за которого вышла замуж отвергнувшая его девушка. Охранник извинился и предложил неплохую сумму за нанесённый ущерб. Годослав, успевший промокнуть под проливным ливнем из низкого бледно-серого неба, тупо смотрел в потоки луж, несущихся вдоль дороги, в комья лёгкого мусора и случайных листьев, гонимых этим потоком вникуда, в этот миг его уязвлённое самолюбие, надуманная им брошенность и годами оттачиваемое самовнушение о враждебности всего мира сыграли с ним злую шутку. Подняв взор на извиняющегося охранника, видя его чисто выбритое, сухое под плащом-накидкой лицо, лицо довольного, как ему казалось, жизнью человека, которого в тёплом, уютном доме ждала жена, незавоёванная в своё время самим же Годославом, он, промокший, замёрзший и убыточный с низким, почти кошачьим, воплем сбил ничего не подозревавшего охранника с ног. Охранник упал в грязную воду, подняв россыпь крупных брызг. Годослав сначала ногами, а, завидев кровь, и руками хладнокровно забивал охранника, тяжело хватая сырой воздух ртом. Он в тот миг был выше мира. Он бил то, что полюбила она в отказ ему. Он бил то, что породило Государство. Он бил то, чего боялся до этого дня пуще смерти. Устав от нанесения побоев, Годослав забрал личное оружие охранника, спалил свою лавку и ушёл к повтанцам, в чём был, не теряя времени. Так за один час скромный бедолага-лавочник Годо стал крепким повстанцем Грабцем. Правда, после двух недель стычек и мелких переходов, Грабец, достаточно хорошо проявив себя, по дурости своей попал в плен, увлёкшись преследованием врага. Преступление его было вдвойне тяжким и его бросили гнить в Затворный Град. Но Годослав не сломался и вскоре с прочими по повстанческим связям начал строить подпольную сеть, сразу не взлюбив плоты и духожильный бред, чего не скрывал. В то роковое утро смерти Радомира Годослав, не раздумывая, бросился в драку на плотинников Ирноха. В течение трёх суток Затворный Град “Камнебой 17095” находился в состоянии больших драк между повстанцами и духожилами. Охрана наблюдала, кто возьмёт верх, чтобы добить сопротивление. И это вышло боком, так как другие затворы за это время, узнав о событиях, также раскололись и сшиблись насмерть. “Камнебой 17095” вновь обрёл тишину, когда в очередной драке Годослав, наконец, добрался до Ирноха и проломил ему голову кистенём в поединке. Повстанец Радомир был отомщён повстанцем Годославом. Духожильский плот был уничтожен полностью. Власти, с удивлением отметив быструю победу затворных повстанцев над полунезависимыми плотами, решили, что сопротивление подорвало само себя. Но повстанцы остались повстанцами. Вскоре разразившееся восстание выплеснуло их на волю в бои на воле, поражениям на поле и отход к мизгирям. Вновь восстание – уже начало ватрианства…

Годослав пережил все битвы, получив восемь ранений и доказав всем свою храбрость. Ещё в Подземье, как и все, он умыкнул приглянувшуюся ему зеленоокую мизгирянку, связав её простынями и закутав в плащ-накидку. Так он обрёл семью, осев в гуляй-городе недалеко от Среброграда вместе со всем войском. Больше в боях он не участвовал. Подлатал брошеный дом, переехал из полевого шатра туда. Мизгирянка уже давно смирилась со своей участью. Родили они пятерых детей: двоих сыновей и трех дочерей. Так пошёл род ватрианский.

Отец Мирослава, сын Годослава, Вратимир – ватрианин первого поколения – погиб молодым после четвёртого своего боя от упавшей на него каменной балки при выходе из обстрелянного здания. Мирослав его не знал по причине младенчества, рос, воспитываемый матерью. Годослав неохотно обращал внимание на внука от нелюбимой семьи, с которой его породнил своенравный сын. Поэтому с ранних лет Мирослав жил, желая доказать деду, что он достоин всех лавров мира.

… И теперь, уже на воле, Грабец обрёл то, о чём, казалось бы, мечтал. Надрыв, ранения, плен, обмен, толпа, трущоба, пустота. Одна мысль сидела в его голове “что будет дальше?” Безусловно, он был рад. Но рад где-то внутри себя, а не со всеми и открыто. Стоял приятный осенний день. Солнце пронзительно слепило, хотя уже совсем не грело. Сухие, сочно-жёлтые листья ещё висели на ветвях и немусорно валялись у обочин дорог. Много ещё было и зелёной на излёте цвета травы. Многие любят такую погоду, а я – нет.

Старые товарищи крепко жали руку, одобрительно хлопая по плечу. Все радостно что-то приветственно кричали, а Мирослав пусто и неискусно участливо улыбался, кивал, постоянно сводя взгляд с лица на лицо – то ли желая ни кого не обделить вниманием, то ли ища, то ли пряча зеницы своих глаз от приторного гостолюбства.

Вот Мирослав Грабец садится в частное авто и под выстрелы, взмахи знамён и радостные вопли уезжает, подняв ворох пыли, сквозь который густо льёт свет, старчески доброе осеннее солнце.

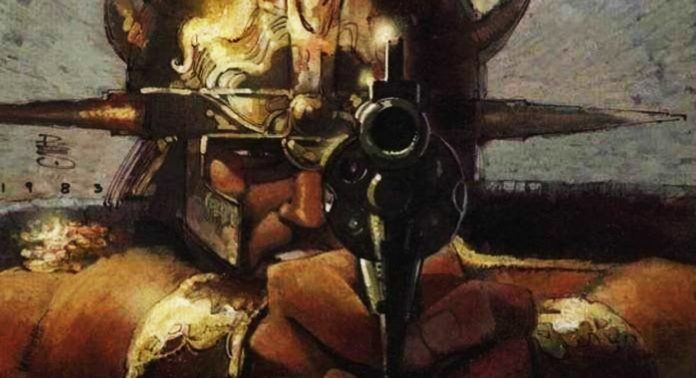

Странная тревога не давала покоя. Он спал в одежде, только сняв сапоги. Пистолет был под матрасом, нож под подушкой, ствол у кровати. Спал в подсобной комнате без окон с хорошей вытяжкой и лазом в подземные пути сообщения напротив кровати, который был всегда чуть приоткрыт. Ел холодную солонину из банок в ящике под кроватью и ждал войны. Мир Мирослава не обнадёживал и не радовал, потому что он опасался жить в нём. Видимо, родовое – как и дед, он не мог устроить свою жизнь и был способен только на однообразный опасный труд, распорядок дня и крайне славную смерть не ясно во имя чего. И самое жуткое, Грабец это понимал.

Мгновенно откинув тонкие сети сна, он спрыгнул с койки в сапоги, смахнул за сапог нож из-под подушки, в кобуру – пистолет, схватил ствол и метнулся в лаз, хлопнув крышкой. За пазухой холодно стукались гладкие банки с солониной. Слабое освещение подземных путей сообщения окончательно лишало чувства времени. Хлюпая ногами в мелких лужах, вдыхая сырой прелый воздух, Грабец шёл и шёл по бесконечным замшелым ходам и путям, пока не набрёл на искомую дверь. Не без труда отомкнув щеколду, он ступил во мрак.

Резкий свет ярко полоснул в глаза Мирославу, заставив стряхнуть с лица лохмотья паутины, соломы и корней. Впервые он сытно вдохнул, тут же разорвавшись в чахоточном кашле и грае, будто выплёвывая чёрные лёгкие. Грабец правильно вылез – это было Орлово-Гнездо.

В старое время, говорят, здесь жили орлы дивной красоты. Волхвы утверждали, что души чистых совестью людей по смерти становятся благолепными птицами, а души храбрых сердцем – орлами. Понятное дело, что никто в это не верил, но красивые сказки много кому приятны. Потом именно на этом месте некий строитель Властивой из пригородов то ли Лучеграда, то ли Кучара, заложил основание огромной родовой усадьбы для своей только что созданной семьи. Говорят, он иступленно любил свою жену и был великим зодчим. О жене только известно, что, якобы, она, будучи уже в браке, зачала не от мужа. Он узнал, привёл её на место несостоявшейся усадьбы, возложил на чистые косы венок из бледных цветов. Жена не ведала об открытии мужем её тайны. Крепко обняв жену, Властивой достал пистолет и выпустил в неё всё содержимое магазина. Неверная жена, страшно открыв вникуда взгляд и рот, обмякла и сползла к ногам мужа. Усадьба приняла строительную жертву и обещала быть вечной. Властивой долго смотрел вдаль, не выражая никакого чувства. Перезарядил пистолет и метко прострелил своё оскорблённое сердце. Их погребли по разные стороны. Могилы давно потерялись. Волхвы решили построить на месте Орлово-Гнезда часовню – не пропадать же хорошему основанию. На самом деле часовню никто никогда не рушил, просто закончились деньги на довершение строительства. Место, имея превосходную красоту луга и дубрав, после этого события стало считаться проклятым, и молодые не ходили туда целоваться вдали от чужих глаз. Орлы же облюбовали дикую стройку и навсегда отвоевали это место из рук человека.

Грабец, ножом поддев сгусток овсяной каши из банки, искал глазами хоть какой бугорок, думая увидеть могилу человека, принесённого в жертву этому ужасному помешательству, которое люди называют любовью. Но день цвёл. Травы сухо шелестели на ветру, дубрава громко вздыхала взмахами ветвей. Мирослав сидел на пыльной доске, облокотившись головой о стену. Банка из-под каши была затоптана в дыру у стены. Хотелось спать. Здесь проклятое место. Сюда не придут. Дрёма сладко выпускала силы из тела, заваливая вбок. Мирослав чувствовал, как щетиной скребёт извёстку со стены, проваливаясь в сон. Сюда люди не ходят… Ночью надо уйти… Птицы взметнулись с дубравы, часто хлопая тугим крылом. Грабец вскочил, шаркнув подошвами, и взяв на изготовку ствол, притаился. День шёл к вечеру. Косое солнце вяло гнуло часы. Подумав на диких котов, он всё же решил уйти. Уйти по прямой к дубраве, а дальше – лесом. Ускорив шаг, Мирослав вдруг запнулся средь высокой травы и бухнулся в неё. Осмотревшись, он понял причину падения – истлевший берёзовый колышек на холмике. Грабец, пятясь, понял, что этот холмик вовсе не холмик. Со спины опять загудела дубрава и сквозь зелёный шум почудился девичий смех, а в дверном проёме будто мелькнула тень. Грабец сиганул за ближайшее дерево, взяв часовню на прицел. Пусть неумершие шутят, а живым он не дастся живым. Время встало.

До темноты Мирослав выжидал, что враг откроется. Дубы тяжело вздыхали на ветру. Луг стелился волнами трав. Мёртвый остов часовни с глухими стенами слепо стоял посреди. Успокоившись, он отступил в дикие стены леса. Перелазя бурелом, обжигаясь крапивой в рост человека, утопая во мхе, облипаясь вожжами паутины, Мирослав был куда спокойнее, чем на светлом месте с часовней. Непонятно зачем, он решил в совершенной темноте ночи идти по этим сырым дебрям. Пинок рока неумолимо гнал его. Ноги давно промокли, одежда была насквозь, Грабец устал смертельно. Он дошёл до первого огромного поваленнного ствола дерева, сбил ногой сучья. Соскрёб наощупь кору и труху. Лёг и заснул. Четверть часа спустя начался ледяной ливень. Грабец, сев на стволе дерева, в бессилии наблюдал на потоки воды с небес, идущие сквозь ветви на него. Он промёрз до костей. Огня не развести. Жилья в этих лесах никогда не было. Он опять пошёл. Дождь прекратился. Студёные капли падали льдинками на Мирослава. Не понимая ничего, он просто шёл. Голова не соображала. Чуть согреваясь от ходьбы, он снова мёрз от влажной одежды. Его трясло. К утру его стал одолевать жар и он несколько раз обтирался прохладным мхом. Уши и шея горели. Хотелось пить. И тут он вывалился на дорогу. Наконец-то! Горынычья тропа.

Не так давно на обширных пространствах на многие тысячи вёрст в лесах и болотах жили огромные синие гадюки длиной до двенадцати шагов и толщиной в сечении в четверть шага. Ни людей, ни мизгирей они, разумеется, не трогали, а ватриан тогда и в помине не было. Но всегда находились люди, которые лезли не туда, куда надо и те, кто умеет сочинять сказки. Вскоре эти самые гадюки стали чудовищными змиями, пожирающими целые хутора вместе со стадами и током, требующих непонятно зачем красавиц и обладающими ядом, вызывающим моровое поветрие. Сказ о Змее из подземного мира, умирающего зимой и возрождающегося весной, способного жить в топях и подземных реках, убивающего ядом придавал ему резко отрицательные черты, вынося в мир Мрака. Возникло учение о том, как древние ящеры правили миром неизмеримое по человеческим меркам время, уничтожая древних предков тех, от кого пошли люди, мизгири и стуканцы. После от древних ящеров – грозных владык света – произошли птицы и пресмыкающиеся. Согласно этому учению убийство ядовитых змей на хмельную настойку и блюда из птицы – правильное дело отмщения. Был один повстанец из СРГ, Драгомон, выдавший весь отряд правительственным войскам, из-за того, что не выдержав, из засады открыл огонь по курице, сбежавшей из сгоревшего сарая с диким ором: “Убей курицу! Их предки жрали наших предков!” В беспорядочной свалке стороны не смоли взять верха, хотя госвойска всё же отступили, а повстанцы, не имея сил, отошли. Веками люди боялись соваться в эти громадные леса – так страх спас лес от переработки на спички. Следуя нуждам времени, через часть леса провели дорогу, чтобы поставить там ракетную часть. Примечательно, гадюк никто при работе не видел. Как-то раз один начсотни решил пройтись на спор всю дорогу до края леса от ворот КПП. Дело было вечером, стояла дождливая осень. Обходя лужи, сотный скрылся из виду. Темнело. Впотьмах он споткнулся о брёвнышко, бесшумно взлетевшее пекельным змеем на него. Ничего в те мгновения не понимая, он что есть силы ударил кулаком на звук, провалившись по локоть в пасть гадюке. Другой рукой он насмерть обнял её. Долго змея хлесталась, нисходя петлями по дороге, пока не задохнулась. Сотный, придя в себя, пришёл со своей чешуйчатой ношей к вратам КПП, громко дыша. Несколько месяцев потом Среброреченск говорил о храбром змееборце, вышедшим один на один с чудовищной тварью и победившем оную голыми руками. Шкура и череп гадюки стали оберегами города. После с самолётов над ближайшими к человеческим поселениям участками леса распыляли некий состав, уничтожающий гадюк и с той поры их никто не видел, но если можно победить живую змею из клыков и чешуи, то куда сложнее искоренить бесплотный сказ. Мизгирей в тех краях не было, а люди по-прежнему были не вхожи в Ящеровы леса.

Оттого Грабец так уверенно спал и лез сквозь этот лес. Сев в зарослях недалеко от полотна дороги, Мирослав решил собраться с мыслями. Он поймал чуть заметное дуновение ветерка на себя, вскрыл ножом банку и начал посредством ножа же поедать студенистое мясо с холодной чечевицей, не сводя глаз с дороги. Затопив пустую банку в жиже и прикрыв место ветвями, он решил залечь на Горынычьей тропе, разведая всё о посещении ракетной части.

Теперь можно и вздремнуть. Пасмурный день не отдавал ничем – просто шли часы. Его снова начал трясти жар. Глазные яблоки с хрустящей болью двигались в глазницах, будто стирая череп в костяную пыль. По дороге Мирослав нарвал мелких ягод, которые сейчас медленно жевал.

Издалека приближался звук двигателя. Грабец был весь во внимании. Прямо перед ним тентованный грузовик встал и из кузова на цепях вывалился решётчатый железный ящик в рост человека, грохнувшись звеньями в грязную, вязкую лужу. Никого не было видно – ни водителя, ни личный состав. Никого, кроме Мирослава, здесь тоже не было. Быстро сообразив, Грабец начал менять положение, скрытно отходя на новый рубеж, как над ним хлюпнула пуля, срезав гроздь хвои. Он – влево, снова выстрел. Накрыли… Лапник под ним начал сыреть и наливаться водой, одежда стала не суше лапника. Ноги затекли. Шея болела. Грабец понял, что ждут его. Он спокойно встал в полный рост, оставив ствол во мхе и, не таясь, вышел перед грузовиком. Никого. Ветер гулко играл с вершинами леса в низких небесах, чьи гнутые острия бегали по глади нетронутой колёсами лужи.

В кузове раздался надрывный, чрезмерный балалаечный бой. Тишь. Потом снова. Снова тишь. Мирослав Грабец понял, кто это и пошёл к кузову, доставая пистолет. Он поднял руку для очереди по борту и тенту, как выстрел выбил пистолет из его руки. Грабец, не теряя присутствия духа, вынул нож, подходя к решётчатому ящику с намерением залезть в кузов.

Тент, хлопая, отлетел в сторону, и на землю спрыгнул одноногий Зник Дугмар, ловко приземлясь и опираясь на балалайку. Ветхий узкий пиджак, ослепительно белый ворот рубашки и малахитовый жилет с золотыми пуговицами дико, на взгляд Мирослава, смотрелись со штанами в чёрно-сиреневую полоску и одним остроносым сапогом на одной ноге. Лица Зника Дугмара не было видно – скрывал пол шапки, торчал лишь длинный тонкий нос и худые бледные щёки, поросшие русой щетиной. Левая шестипалая рука всела вдоль тела, правая – держала балалайку, как костыль.

Мирослав Грабец, понимая крепость ловушки, пошёл на Зника Дугмара с ножом, не думая о стрелках в лесной чаще. Следующим мгновением Зник Дугмар по-змеиному прытко полукругом отпрыгнул от подходившего Мирослава Грабца, заходя ему в тыл. Опираясь о балалайку, он медленно прихрамал чуть в сторону, внимательно глядя на Мирослава. Грабец стоял, замерев, ровно, прямо смотря сквозь пустоту кузова. Напряжение сошло с лица, Мирослав Грабец шумно выдохнул и густая кровь устами вышла, стекая на грудь. Ватрианин грузно рухнул лицом в вязкую грязь взбаламученной лужи, забрызгав жёлтой жижей решётчатый ящик, с которого она капала назад, к Мирославу, сжимавшему в руке свой нож. Уже не было жарко – в безтелесной пустоте он видел сполохи пламени над безымянным селом.

– Сто-о-ой! – раздался приказ из головной машины, едущей по Горынычьей тропе в ракетную часть. Колонна встала. От кедровой сосны до кедровой сосны через дорогу на высоте в два человеческих роста на цепях висел решётчатый железный ящик-гроб с мёртвым телом и прибитой ножом грамотой на груди.

Взводный в сопровождении нескольких бойцов подошёл к заточённому мертвецу и прочитал вслух: “Мирослав Грабец, ватрианин, вождь общины Среброреченска. Храбрый воин. Казнён за казнь моего села./ Мирослав Грабец, ватрианац, воджа на општина до Среброград. Храбробран…”, – он осёкся, сплюнул. – Проклятая скорпия! Язык сломаешь об их дурь! Видимо, значит, ватриане своего хлопнули, как надоедливого гнуса. И зачем тогда освобождали?.. А ведь, да – храбрый был воин. Именно он погнал в бой оробевших ватриан в, казалось, безнадёжной для них битве на Гром-реке, увлекая всех своим примером. Считай, ему и принадлежит перелом в исходе битвы в пользу ватриан. Говорят, даже безногие поползли за ним в сечу… – рассуждал вслух взводный среди молчавших рядом сослуживцев, глядящих на убитого витязя, – А то, что спалил село… Мы целые уезды зачищаем – и что? – он лукаво посмотрел на своих бойцов, – Теперь каждому по клетке с цепью?!!

Они дико заржали, давясь смехом до слёз.

Мирослав Грабец висел в железном гробу-клетке с глубокими дырами вместо выклеванных воронами глаз, тёмный от грязи, с отвисшей нижней челюстью, где в открытых устах начали беспечно хозяйничать чёрные блестящие насекомые.

Густой смех раскатами поднимался к вершинам леса. Ветер качал главы дерев. Серое низкое небо текло холодными тучами в неведомые дали.